剖析其在兴盛时期所遗留下来的种种弊端。

剖析其在兴盛时期所遗留下来的种种弊端。

二、两宋书院勃兴的原因分析

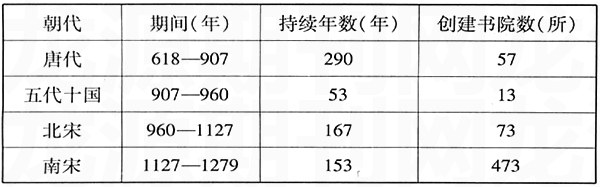

书院虽起于唐末,真正兴起却在宋代。由表1①可知,唐至宋初历经342年,共建书院70所,而宋代历时319年,建有书院546所。两宋时期书院数是前代书院数总和的近8倍,宋代书院不仅在数量上相比于前代发展到了极点,而且对于后代书院而言,宋朝书院形成了一套完整的制度和鲜明的宗旨,例如朱熹所定的《白鹿洞书院揭示》就被后代书院办学所奉为教条。书院在两宋时期盛极一时绝非偶然,得益于当时得天独厚的文化背景和社会环境。

(一)科举制度的日益腐朽为书院的发展提供了契机,是书院勃兴的直接原因。

科举作为封建社会重要的人才选拔制度日益走向衰落。北宋之初,虽然科举已然让官学教育沦为应试教育,但是熙宁兴学中的“三舍法”直接将科举考试引入了太学日常教学考核体系,此后太学已然变为科举的附庸。科举场上的污杂混浊和官学教育中的应试倾向促使以“治国平天下”为己任的学者远离官学创办书院,同时一些有志于学的士子也乐意远离官学而选择入书院学习。南宋时期积极兴建书院的朱熹就是一位借书院打击科举制度的先驱,他曾说道:“此邦学政其弊久矣,士子习熟见闻,因仍浅陋,只有科举而不知有学问。”(宋·朱熹,《信州州学大成殿记》,载《晦庵集》卷八〇,文渊阁四库全书,第1145册,第663页)同时在《衡州石鼓书院记》中他也提到“书院之意”就是“俟四方之士有志于学,而不屑于课试之业者,居之”(《朱子大全·文集卷第七十九》),可见朱熹明确地将书院与学校科举划清界限,坚持了书院办学不为功名禄利所驱。当时不同于朱熹理学思想的心学代表者陆九渊在淳熙八年(公元1181年)前往白鹿洞书院讲学时,开篇就提到《论语》中的“君子喻于义,小人喻于利”,认为求学在于为己而不在于为他人知,在于求知而不在于求利。可见当时学者反对科举的行为已成为超越门户之见的学术界的共同运动。

(二)理学发展道路中的学派之争和自身价值属性是书院勃兴的内在动力。

虽然理学是作为儒学在宋朝时期的表现形态,但是理学思想的传播并没有得到当时统治者的过多支持,相反,理学所倡导的“主静”“内修”等思想遭到了朝廷中事功、经世等主流思想的打压。在理学发展初期,有王安石为首的“新学”与周敦颐、程灏、程颐开创的洛学之争,到南宋时期,在朱熹将理学形成了完整的体系时,同样也有和陈亮、叶适等人代表的浙东事功学派之争。学派之争促使各派著书立说,教书授徒,加上理学在宋初没能得到政府的正面支持,许多理学大家选择借书院为讲习之所避开政府压力来传播思想、登台讲学。当然理学发展和书院增多之间的关系不能简单地理解为理学被动地去选择书院教学制度来传播思想,也与理学自身价值追求、理论特点和书院性质、组织方式、特点有关。理学讨论的最基本问题就是对“性”“理”等天道本体范畴的界定,是整个理学体系的理论支撑点。所以在理学家看来学习理解理学首先必须确立对最高本体的信仰,需要价值的倾注和精神的皈依,而这主要靠个人生命的体认和内在领悟,也就是常说的“静思”“内修”②。而书院一直延续精舍学习之风提倡“潜思进学”、“存心养性”的教学方式正好和理学提倡的教育方式形成内在的吻合。因此,书院与理学的结合开辟了书院发展的新的历史时期,从此,书院成为理学社会化的重要手段,理学成为书院教育的指导思想和教学内容③。

(三)佛、道与儒家思想的正统地位之争,以及佛道教育对书院教育的影响是书院勃兴的潜在原因。

自隋唐以来,佛、道都得到统治者的重视,寺庙道观遍布名山大川。唐朝统治者奉道教鼻祖李耳为始祖,并确定道教在佛、儒之先的策略。宋太祖赵匡胤开国之初就曾派沙门行勤等157人去印度求法,放宽度僧名额,甚至允许寺院从事长生库、商店等牟利事业;仁宗庆历二年(公元1042年)全国有僧人396500多人;神宗熙宁、元丰期间全国佛寺达39000多所④。面对佛道势力的逐渐壮大和思想的日益侵蚀,儒家学者皆以重振儒家文化、遏制佛道等家思想为己任。朱熹就曾说:“盖自邹孟氏没而圣人之道不传,世俗所谓儒者之学,内则居于章句文词之习,外则杂于老子释氏之言。”在再三奏请复兴白鹿洞书院为朝廷内外所讥笑时,朱熹曾责问道:“先王礼乐之宫与异端老佛之居,孰正孰邪,三纲五常之教与无父无君之说,孰利孰害。”(朱熹,《延和殿奏事》,《白鹿书院志》卷二)可见,朱熹此时已对佛道泛滥、寺院遍布,危及儒学正统地位的状况感到担忧和不满,认为佛老教育严重影响了世人思想,破坏了社会的伦理纲常,而他就要靠复建白鹿洞书院兴儒家文化来遏制佛道势力的增长。此外,书院的选址习惯、制度的形成都深受佛道教育的影响,一方面许多书院都是建立在先前的寺观之上,如嵩阳书院、湖南长沙岳麓书院、山东泰山书院等,这种废寺观而立书院的做法是书院能大规模兴起的物质条件。另一方面,自汉以来,佛道教育中流行的禅林精舍讲学之风深刻影响了书院制度的正式确立,书院重“领悟”“主静”的教学方式就来自禅林讲学之风。佛道教徒往往喜欢选山林名胜之地作为修禅布道之所,也对儒学学者的启发颇大。

所以,众多理学家抗击佛老之学的决心是书院勃兴的巨大助推力。并且,在某种意义上说,书院教育在很大程度上是儒家教育与佛道教育长期抗争又逐步融合的产物,是儒家教育借鉴佛道教教育并不断完善自身的成果。

(四)宋朝教育领域的整体繁荣为书院教育营造了宽松的生长环境。

1.宋朝时期,封建制度日备完善,租佃制和雇佣制的采用、商品经济和海港贸易的繁荣为文化教育的发展打下了物质基础,对教育的财政投入也大大增加。例如神宗元丰二年(公元1079年)颁学令:“太学……岁赐缗钱至二万五千,又取郡县田租、屋课、息钱之类增为学费。”徽宗崇宁三年(公元1104年)达到了“天下教养人,为士二十一万余员,为屋九万二十余楹,费钱三百四十万缗,米五十五万余石”⑤。同时,仁宗庆历年间毕昇发明了活字印刷术,图书印制数量和质量都大幅度提高,达到了有书可买、有书可藏,士人也有书可读。教育经费的增加和图书印制业的发展是宋代教育领域繁荣的直接物质保障。

2.北宋之初,为了改变“宋初定天下,唯汴有学”的教育窘境,出现了三次大规模的“庆历”、“熙宁”、“崇宁”兴学运动,不仅使教育规模空前壮大,而且引领了“教育平民化”时代的到来⑥,使得上至朝廷,下至市井都孕育出了浓厚的读书气氛。至今流传的“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”就是来自真宗亲手写下的《劝学诗》,还有流传后世的《神童诗》:“天子重英豪,文章教尔曹,万般皆下品,惟有读书高。”这些都赤裸裸地利用地位、荣禄来劝导世人求学读书,读书需求的增加推动了教育的发展,也间接推动了书院私学的发展。

3.私学基础教育的发达为书院教育的发展奠定了强大的生源基础。宋代私学基础教育不仅有高水平的精舍,而且有普及性的蒙学。并且宋代蒙学呈多元化发展,有常年开办的私塾、义塾和家塾等,也有季节性的村塾、乡校和冬学等。可见蒙学的存在给予了贫民子弟起码的受教育保障,扩大了当时社会的受教育基础。除此之外,在一些特定地区还出现了不同内容和形式的基础教育,如浙江创办的难童教育,专门招收家庭生活困难的儿童入小学;江东、江西盛行的神童教育和诉讼教育;四川兴起的山学教育;广州出现的女童教育⑦。

三、结语

如上分析可见,官方政策的支持是书院勃兴的外因,没有制度上的认可,书院的存在合法性就会受到质疑。理学思想的成熟是书院勃兴的内因,理学和书院的一体化发展不仅带来了书院的空前繁荣,而且造就了中国教育史上史无前例的具有精神属性的教育机构。但是正如孟子所说:“五百年必有王者兴!”任何事物的发展都是有生命周期的。书院兴盛时所依靠的内外因素在和书院发展相互作用的千年后最终导致两宋书院精神、书院实体双重灭亡。

(一)实体灭亡:书院官学化的加强为书院日后的消失埋下伏笔。

书院官学化起于南宋书院勃兴时期,凸显于元代,主要标志为“置官师”“官总其费”,表现为书院的申报、审批程序愈加复杂;山长由官方选派并纳入朝廷学官体制加以考核、升迁;设立专门管理书院钱粮的官方机构。这种做法虽然保证了书院的正常运行和发展,但是两宋后来所建书院的性质和发展的质量都大不如前,造成了“书院之设日加多,其弊日加甚”的局面。如元代著名学者吴澄所言:“今日所在,书院鳞比栉密,然教之之师,官实置之,而未尝甚精于选择,任满则去矣;养之之费,官虽总之,而不能尽塞其罅漏,用匮则止矣。是以学于其间者,往往有名无实,其成功之藐也固宜。”(吴澄,《儒林义塾记》,见陈谷嘉、邓洪波,《中国书院史资料》,第301页)虽然当时学者们的“去官学化”的呼声高涨,但是书院官学化作为一种历史趋势却一直有增无减。至清代,康熙还是仿效以往各朝的做法,借书院之名来笼络士人之心,于是出现了一批身份高贵的赐额书院,本质上就是皇帝指定的官方书院。雍正十一年(公元1733年)朝廷发布的创建省城书院的上谕更是为官办书院教育体系的最终确立奠定了基础⑧。到乾隆时期,官方书院体系正式确立,书院的修复、招生、聘师的权力都在官员手中。光绪年间,书院曾呈高速发展状态,但是光绪二十七年(公元1901年),朝廷下诏令改全国书院为大中小三级学堂,一夜之间,书院作为几千年流传下来的教育实体瞬间灭亡。在扼腕叹息之余,我们也该意识到一纸诏令就可以活活斩杀大发展中的书院绝非偶然,挥剑只有一次,但磨剑绝非一朝一夕,朝廷对书院控制的不断加强和书院对朝廷政策依赖性的逐渐增加,让书院与生俱来的独立性慢慢弥失,而这种天生的独立性恰恰就是书院对抗外界变动最强的免疫力,没有这些免疫力,书院充其量就是朝廷管理、笼络士人的工具,有用则用,无用则弃,所以也就可以理解为什么两宋一些年间书院在朝廷高压之下依然可以活跃发展,而在千年后的清代因一纸诏令就灭亡了。

(二)精神迷失:理学流变导致两宋传承下来的书院精神变质。

理学和书院一体化是两宋时期书院发展的最大特点,理学赋予了书院独特的精神内涵而书院则是理学的社会化形态,二者相辅相成,休戚相关。在北宋理学形成之初就已有“北宋五子”一说,如周敦颐的濂学;邵雍的先天象数学;张载的关学和“二程”的洛学。到南宋时期,理学发展日益成熟,学术派别更加分化,时有朱熹的理学;张栻的湖湘学;陆九渊的心学;吕祖谦的中原文献学;陈亮、叶适的事功学⑨。两宋时期虽然理学学派众多,但是各派都是以所占书院为根据地,谨遵学术之鸣的宗旨,互相交流切磋、取长补短,抱着共同发扬理学的态度,因此才有“鹅湖之会”,朱熹力邀陆九渊前来白鹿洞讲学,并在聆听其讲解“君子喻于义,小人喻于利”后声泪俱下,将其讲义刻于书院门前这些千古流传的学术佳话。到元代时期,程朱之学压倒陆派,因之多数书院,讲“尊德性”的便日见其少,而谈居敬穷理、“道问学”的便遍地皆是⑩。可见这时期,理学和心学已呈水火不容之势。明代中叶开始,心学由于王守仁和湛若水的发扬,开始反败为胜,加上王氏心学走上极端更是和朱学不容。而程朱理学作为官方哲学,朝廷官员大多出身于程朱理学,岂容心学放肆,灭心学首先要灭其根据地,于是在嘉靖十六年(公元1537年)首次开始在全国各地摧毁王、湛两派讲学的书院,虽然后来万历七年(公元1579年)和天启五年(公元1625年)的摧毁书院之举和学派矛盾并无联系,但是嘉靖十六年摧毁书院的举动无疑是开了先河,为后来摧毁书院的行为找到了借口。自此,原先理学之间的学派争鸣已经荡然无存,取而代之的是学派之间的恶斗,为了学术正统地位的相互铲除,两宋书院流传下来的学术自由、民主、探究至深学问的精神开始逐渐丢失。到清初,连顾炎武这样不局于门户之见的大家也加入遵朱贬王之列,在其《日知录》“夫子之言性与天道”条曰:“以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事慌,爪牙亡而四国乱。神州荡覆,宗庙丘墟。”理学学派之间的恶性斗争逐渐扭曲了理学与书院相连接的精神纽带,在清朝中叶以后,书院开始逐渐被考据之学占据,书院实体虽在,但两宋时期的书院精神已经不存。

注释:

①苗春德,赵国权.南宋教育史[M].上海:上海古籍出版社,2008:141.

②肖永明.南宋时期书院与理学结合的内在原因探析[J].西安交通大学学报(社会科学版),2006,(11):71-75.

③李才栋.中国书院研究[M].江西:江西高校出版社,2005.

④丁钢,刘琪.书院与中国文化[M].上海:上海教育出版社,1992:24.

⑤脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,1985:3660-3661.

⑥周宝荣.试论宋代教育的“平民化”[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2009,(7):134-137.

⑦苗春德,赵国权.南宋教育史[M].上海:上海古籍出版社,2008:92.

⑧邓洪波.书院史[M].上海:中国出版集团东方出版中心,2004:436.

⑨苗春德,赵国权.南宋教育史[M].上海:上海古籍出版社,2008:32.

⑩卞孝萱,徐雁平.书院于文化传承[M].北京:中华书局,2009:10.

参考文献:

[1]苗春德,赵国权.南宋教育史[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[2]涂又光.中国高等教育史论[M].湖北:湖北教育出版社,2003.

[3]肖永明.南宋时期书院与理学结合的内在原因探析[J].西安交通大学学报(社会科学版),2006,(11):71-75.

[4]李才栋.中国书院研究[M].江西:江西高校出版社,2005.

[5]丁钢,刘琪.书院与中国文化[M].上海:上海教育出版社,1992.

[6]脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,1985:3660-3661.

[7]周宝荣.试论宋代教育的“平民化”[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2009,(7):134-137.

[8]邓洪波.书院史[M].上海:中国出版集团东方出版中心,2004.

[9]卞孝萱,徐雁平.书院于文化传承[M].北京:中华书局,2009.

[10]李伟.山东书院史话[M].山东:山东文艺出版社,2004.

[11]陈谷嘉,邓洪波.中国书院制度研究[M].浙江:浙江教育出版社,1997.

[12]丁建军,金之意.宋代教育发达原因分析[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2007,(4):76-78.