摘要:通过采用数据分析等方法对中国高新技术产业的发展进行分析,认为经过20多年的发展,中国高新技术产业取得了举世瞩目的成就,也拉动了整个国民经济快速发展。然而,高新技术产业的非均衡发展模式不仅影响到高新技术产业自身的进一步发展,同时也影响到了中国国民经济可持续协调发展。

关键词:高新技术产业;非均衡;发展模式

中图分类号:F424 文献标识码:A 文章编号:1000-2731(2010)03-0096-04

一、我国高新技术产业非均衡发展的状况

(一)区域增长不均衡

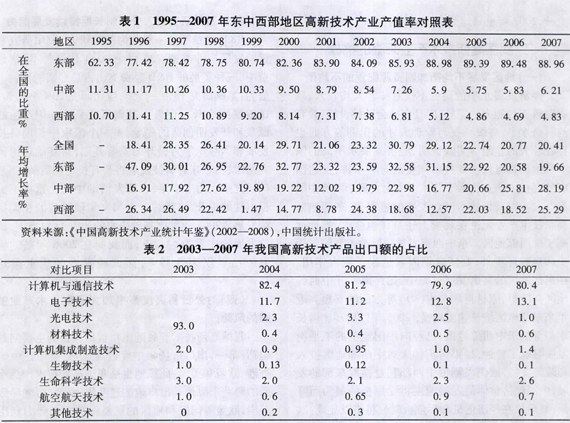

1995-2007年间,我国高新技术产业总产值年均增长率为23.35%,大大超过了同期国内生产总值年均9.7%的增长率,但地区差别很大。横向比较看,就主要经济指标占比,东部地区在新产品产值、销售收入、利润总额、出口创汇以及劳动生产率等五个方面大大超过中西部地区,东部地区前三项在全国占比一直保持在90%左右,出口创汇超过98%,劳动生产率也是中西部的3-4倍;就发展速度,东部地区增长率始终高于20%,不少年份甚至超过30%,中西部地区大多数年份的增长率在20%左右,个别年份还低于10%;就发展趋势,尽管东中西部都呈强劲的增长势头,但东部地区上升幅度显然更大一些。纵向比较看,全国高新技术产业总产值2007年是1995年的10.87倍,其中东部是15.51倍,中部是5.97倍,西部是4.91倍;1995年东部是中部的5.5倍,是西部的5.83倍,中部是西部的1.06倍,到了2007年这种差距扩大到东部是中部14.24倍,是西部的18.42倍,中部是西部的1.29倍,东部与中西部地区差距扩大,中西部地区变化不大。

(二)行业发展不均衡

自20世纪90年代中期起,我国高新技术产业进入快速发展阶段,但是行业增长极不均衡。1995--2001年,电子计算机及办公设备制造业一直是增长最快的行业,年均增长为25.77%,2002年以后,计算机及通信技术类产品稳中有降。航空航天制造业大幅度增长,2006年出口增幅居各类高新技术产品之首,增长72.8%。材料技术类产品、生命科学技术产品和计算机集成制造类产品连续两年保持30%以上的增速,而生物技术类产品、光电技术类产品和其他技术类产品则连续两年保持低速增长或其中一年负增长。尽管航空航天、新材料及生命科学类产品增长很快,但在总产值中,计算机与通讯技术以及电子产品的占比仍然高达90%以上,其出口额在高新技术产品总出口额中的占比虽然逐年呈下降趋势,但地位仍无可替代。

(三)企业性质不均衡

近年来,世界制造业基地和全球采购中心向中国战略转移。2000年至2004年期间,我国高新技术企业数中三资企业占比从30.7%上升至36.2%。2002年,三资企业总产值和增加值分别占高新技术产业59.3%和54.64%。2004年三资企业总产值20 411亿元,占比上升到73.5%,出口交货值达13 827亿元,占比93.23%。2007年三资企业数量不断增加,国有企业数量延续了过去几年快速减少的趋势,三资企业与国有企业规模发展的巨大差异,使三资企业在我国高新技术产业的主体地位继续巩固。2007年三资企业的增加值占我国高新技术产业总体的比重为62.7%,其他内资企业的产出规模也已远超国有企业。

(四)对外贸易不均衡

2000年至2007年期间,我国高新技术产品出口除了产品类别分布极不均衡外,进出口地区分布也高度集中。中国香港、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡等地区和国家是我国高新技术产品出口的主要市场,约占出口额的70%。出口的高新技术产品的技术含量主要以中低档、贴牌为主,技术含量较低,核心部件基本依赖进口,加工贸易出口方式约占总出口额的90%,利润率非常低,大约只有5%左右,相当于赚取加工费。进口市场集中在东盟、日本、中国台湾和韩国,占进口额60%以上。电子技术类产品进口规模最大,占比超过50%;计算机与通信类产品以及计算机集成制造技术类产品的进口占比也在30%左右,这三类产品的进口总规模高达80%,与出口产品类别相呼应。

(五)投入产出不均衡

高新技术产业的快速发展,对实现国民经济的持续增长发挥了重要作用。“十五”时期高新技术产业对国民经济增长的贡献率为6.1%,比“九五”时期的4.4%提高了1.7个百分点。2001--2007年高技术制造业固定资产投资占制造业比重年均下降8.26%,但解决社会就业人数却年均增长13.37%,年均从业人数为548.5万人,高新技术产业用低于制造业平均水平的固定资产投入,取得了远远高于平均水平的经济和社会效益。然而,高新技术产业的销售利润率一直徘徊在很低的水平上,且呈现降低趋势。2000年我国高新技术产业平均销售利润率为6.71%,至2005年下降到4.2%,2006年稍有上升,2007年也只达到4.51%。

二、我国高新技术产业面临的挑战

(一)地区发展不均衡加剧资源配置的不均衡

经济发展水平的高低不仅意味着人均收入、政府财政支付能力的差异,而且在社会基础设施、教育与科研水平、高级科技与管理人才的比例等方面也存在较大的差距。实践证明,经济发展水平高的国家和地区具有发展高技术产业的有利条件,发达国家的高技术产业化水平总体上也大大高于发展中国家。在我国高新技术产业发展的进程中,东部地区高新技术产业无论在规模上还是在速度上,都远远高于中西部地区。东中西部发展的巨大差异除了历史和自然环境外,制度政策因素也起了重大作用。在东部地区的高速发展过程中,始终离不开中西部地区在能源、原材料和人才(力)等方面的支援。近年来东部地区增长速度减慢,2005年以后环比增长率甚至低于中西部地区,已经向中国经济的不平衡发展敲响了警钟,如果再不加大对中西部地区投入和政策支持,或仍以牺牲中西部利益换取东部的发展,中国经济整体的发展速度将受短板的制约而降低,其后果在经济危机和后危机时代将得以显现。

(二)R&D经费投入不足制约技术创新能力

从资金投入的角度来看,高技术产业的发展对高技术成果的依赖性直接表现为高技术产业R&D经费与科技活动支出随着高技术产业的发展呈现不断加强的趋势。从横向看,发达国家高技术产业R&D经费支出占GDP的比例大大高于发展中国家;从纵向看,无论发达国家还是发展中国家高新技术产业R&D经费占GDP的比例均不断上升;从不同产业看,高技术产业的R&D经费投入强度高于其他产业;从投资企业性质看,三资企业的R&D经费投入远高于国有企业,国有企业的R&D经费投入又高于其他类型的企业。世界各国和国际组织衡量一个国家科技竞争力的首选指标是R&D/GDP,该指

标在一定程度上反映了一个国家经济增长的潜力以及可持续发展的能力。相关研究表明,一个国家R&D/GDP小于1%,经济处于发展初期,缺乏创新能力;在1%-2%之间,经济处于起飞阶段,具有一定的创新能力;大于2%,经济处于稳定发展阶段,创新能力比较强。2002年以后,我国的R&D/GDP指标才高于l%,美国高于2.65%,日本高于3.12%,韩国高于2.53%,中国台湾高于2.20%。

(三)基础研究投入少限制长期持续发展能力

R&D经费活动一般分为基础研究、应用研究和试验发展三种类型。20世纪90年代国外R&D经费中,三种类型的R&D经费支出占总经费的比例一般为:基础研究13%-19%,应用研究20%-25%,试验发展50%-61%。基础研究是新知识产生的源泉和新发明创造的先导,是一个国家中长期科技发展和国际竞争力提升的重要基础,对基础理论研究的重视,意味着科技发展将会有长足的后劲,而基础研究投入力度不足,在研发活动中的比重得不到根本性的提升,将制约一个国家实现科技的长期持续发展。2003年韩国基础研究的比重为14.5%.试验发展的比重为64.7%,而我国在2006年基础研究的比重仅为5.19%,而试验发展的比重高达78%。

(四)对外贸易高度集中加大了高技术产业发展的风险

我国高新技术产品进出口贸易存在的主要问题包括:第一,出口市场集中度过高,主要集中在中国香港、欧盟和美国,此三地也是我国高新技术产品重要的顺差来源地。出口地的过度集中很有可能导致美国、欧盟等国家和地区的贸易保护主义势力利用反倾销和保障措施等技术性贸易壁垒设置障碍,这将不仅加大我国高技术产品的出口成本,还可能对出口稳定的可持续增长构成威胁。第二,出口主体严重依赖外资企业,不利于我国自主创新能力的提升。尽管外资企业的“突生效应”和“溢出效应”有助于提升我国高新技术出口产品自主创新能力,但由于我国高新技术企业知识吸收能力的巨大不足、高技术企业发展外部环境的不完善以及外资企业独资化倾向的加剧,“突生效应”和“溢出效应”的效果越来越差,表现为内资企业在我国高新技术产业中的地位越来越不重要。第三,计算机与通信技术类产品在我国高新技术产品出口规模中仍然占据绝对主导地位,其他领域很难实现重大突破。

三、新形势下我国高新技术产业发展的机遇

(一)“扩大内需”是中西部高新技术产业发展的机遇

温家宝总理于2009年6月14日在湖南考察时指出:“全面实施区域发展战略,加大对中西部地区的投入和政策支持力度……为我们应对国际金融危机奠定了坚实的物质和技术基础。要从全局和战略的高度,深刻认识加快中西部地区发展在应对国际金融危机中的重要作用,在实施一揽子计划中注重向中西部地区倾斜,拓展经济发展的领域,培育新的经济增长地带和新的经济增长点。”因此,“扩大内需”加大对高新技术产业投资,新增经费安排重点在于提升科技创新基础设施和能力,建设一批重大科技基础设施,为科技型中小企业技术创新提供便捷、低成本的融资条件。中西部高新技术产业利用这一契机,加快高新技术产业园区基础设施和服务功能建设,营造良好的政策环境和人文环境,使得原有的高新技术企业和人才安居乐业,同时吸引跨国公司和东部优势企业来中西部安家落户。

(二)产业转移是中西部高新技术产业发展的契机

20世纪90年代以来,跨国公司的研发和生产活动朝着国际化、全球化的方向迅速发展,中国日益成为跨国公司抢滩海外的热土。在国际产业转移和全球经济危机的大背景下,特别是要素成本上升和出口减少,以及扩大内需的现实选择中,我国东部发达地区部分产业开始向中西部欠发达地区转移,并且呈现出集群式整体性转移的势态。据有关方面测算,仅东南沿海四省市(粤浙沪闽)需要转移出来的产业将达到上万亿元产值;另据香港工业总会2008年调查数据显示,目前香港公司在珠三角投资的工厂达5.75万家,其中37.3%的港资加工贸易企业已有意将全部或部分在珠三角地区的生产活动转移到中西部地区或越南,除劳动密集型产业和加工贸易外,资本密集型和技术密集型产业的转移增多。跨国公司和我国东部发达地区研发和生产的转移,为中西部高新技术产业发展提供了新的契机。

(三)特色优势产业是中西部高新技术产业发展的途径

西部大开发战略已从重点加强基础设施建设和生态环境保护与建设阶段,迈入大力发展有特色的优势产业阶段。国家编制的“十一五”西部大开发的总体规划,明确了西部地区发展有特色的优势产业的取向、布局和政策,重点发展包括能源、矿产资源、高新技术、装备制造、农副产品深加工和旅游等六类产业,通过西部资源富集区的带动,形成新的区域经济增长点。今后国家将着重在三个方面加大扶持西部特色优势产业发展力度:首先鼓励外商企业投资西部地区特色优势产业;其次优化全国产业布局,对西部地区发展特色优势产业优先立项和审批;第三对西部地区特色优势产业发展的重点工程给予信贷政策支持。中西部地区发展高新技术产业,应充分利用在航空航天、军工企业、装备制造以及石油化工等方面的优势技术和尖端科技,走有特色的优势产业发展道路。

责任编辑 卫 玲