打开文本图片集

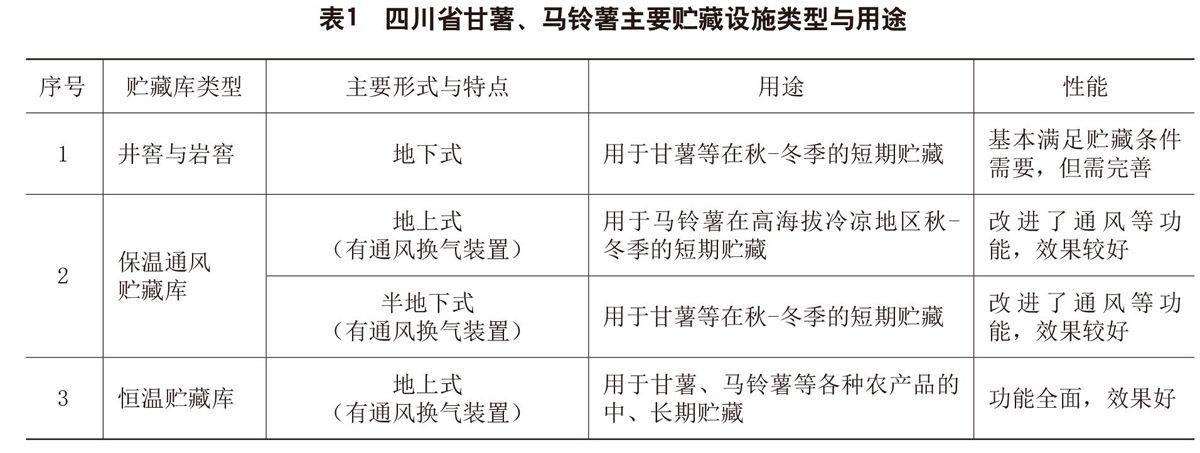

四川省是我国薯类大省,甘薯、马铃薯是仅次于水稻、小麦、玉米之后的重要粮食作物。2012年,四川省薯类(甘薯、马铃薯)种植面积122.13万公顷,总产量2401.15万吨,均为全国第一。目前,产区的甘薯、马铃薯贮藏以农户和专业合作社为主,主要针对种薯和鲜食薯进行贮藏;在加工方面,经过多年发展已形成了从精制淀粉、粉条、特色方便小食品到甘薯全营养粉及其系列应用产品的产业化加工体系,加工产品和成套加工设备成功地走出了国门。四川省甘薯和马铃薯的产后贮藏及加工利用在西南地区具有鲜明的代表性,是农民增收和农村经济的重要增长点之一。一、产地贮藏加工现状1.甘薯、马铃薯的分布与利用四川省甘薯主要分布在海拔300~700米左右的丘陵地区,一般每年收获一季,主要作为加工和饲料(60%以上),其次是鲜食和种薯。长期以来,利用冬季的自然低温,产区广大农户通过各种地下和半地下式岩窖、井窖以及在自家住房等场合进行贮藏,形成了传统的窖藏方式,在一定程度上满足了产业发展和消费的需求。鲜薯贮藏一般在10月下旬收获以后开始,到第二年3月结束。四川省马铃薯呈垂直分布特点,从平坝河谷地区延伸到低山、中高山地区(海拔1500米以上),在不同的海拔高度和气候条件下形成了多元化的栽培模式,可周年生产周年收获。目前,马铃薯的用途主要是鲜食(65%),其次是加工(13%)、饲料(10%)和种薯(12%)。在马铃薯生产中,6~9月收获的春马铃薯是贮藏的主要对象,主要分布在盆周和川西南山区。根据海拔高度和地区气候的不同,贮藏在6~9月收获后开始,到第二年1~2月结束。马铃薯种薯是马铃薯生产的重要环节之一,需要通过良好的贮藏设施及其调控手段来完成。2.甘薯、马铃薯贮藏现状甘薯、马铃薯贮藏是薯农增收的重要途径,是生产用种薯、鲜食薯和加工原料薯保鲜保质的重要环节,在长期产业实践中经过不断发展,对贮藏温度、湿度、消毒、包装、堆码等技术与设施环节进行了改进,逐步发展了从窖藏、保温通风库到恒温库的产地设施贮藏体系。(1)井窖与岩窖。长期以来,分布在四川省中、低海拔丘陵产区的传统井窖与岩窖是产区农户甘薯贮藏的主要形式。多倚山而建,投资小,在甘薯收挖后进入秋冬季的贮藏中,利用冬季的自然低温和地下温差,窖内温度变化较小,再经过药剂处理等措施,一般可安全贮藏3个月以上。经过贮藏的甘薯比较饱满,对延长保鲜上市、加工和种薯等用途起到了较好的作用。但其缺点是温度偏高、湿度不容易控制、容量小、堆码和取用不便,特别是处于地势低洼地带的窖在后期容易产生积水,在窖的结构功能和操作与用药等方面需要改进完善。(2)保温通风贮藏库。近年来,通过实施农产品产地初加工补助项目,在井窖与岩窖的基础上指导改进和推广了具有通风功能的半地下式和地上式保温通风贮藏库,利用秋-冬季的自然低温,对库内温度、湿度实现了更好的调控。半地下式保温通风贮藏库主要适用于甘薯在秋-冬季的短期贮藏,地上式保温通风贮藏库主要适用于高海拔冷凉地区(≥1200米)的马铃薯在秋-冬季的短期贮藏,达到了安全越冬,减少腐烂、防止冬季冻害的目的,并形成了技术规范。修建保温通风贮藏库应设置通风装置,在库内进行换气和气体强制对流,采用温湿度的自动监测、通风量调节、消毒和防止冷凝水的装置与措施,同时还应根据贮藏品种、当地气候条件和地形地势来确定适合的库型与功能配置,选定采用地上式或半地下式。在地下水位低、地势较高的地方,应积极考虑建造成半地下式或建于山坡脚下,外墙面紧贴岩土,顶层覆土,使保温效果更好。(3)恒温贮藏库。恒温贮藏库针对高温高湿等各种不利环境条件,在冷库的基础上经过改进完善,根据甘薯、马铃薯贮藏独特的温度、湿度需求,建立了恒湿、通风、消毒、堆码、监测与自动控制等相关功能的设施和集成技术,适合西南地区不同海拔和气候条件。该库能较好地适应农村供电情况,20吨以下的小库型可选用220V电源,同时也具备了保温通风贮藏库的功能,运行成本降低,目前已开始在生产上采用。在实施中,还可以与简易贮藏库的改造和修建相结合,降低建造成本。恒温贮藏库适合马铃薯和甘薯等各类农产品的中、长期贮藏,是今后的重点发展方向。通过对甘薯、马铃薯不同贮藏方式的研究示范表明,恒温贮藏库的功能最齐全,效果最好,但由于建设和使用成本较高,目前多用于马铃薯原原种贮藏,还需要在推广中不断改进;保温通风贮藏库对通风和湿度做了调控,效果较好,适合产地推广,目前主要用于一般种薯贮藏和部分加工原料薯贮藏;窖藏是目前产地农户实施贮藏的主要形式,但其功能局限和操作不便,需要进一步改进完善。在实际应用中,要根据不同的品种、贮藏用途和当地气候条件来合理选择最佳库型、功能与附属设施。在马铃薯贮藏中还研究并试点推广了散射光贮藏技术、紫茎泽兰抑芽技术,对种薯出苗和提高产量品质有明显效果。四川省甘薯、马铃薯主要贮藏库类型与用途见表1。3.甘薯、马铃薯加工现状(1)甘薯、马铃薯淀粉粉条加工。甘薯、马铃薯精制淀粉的加工已成为食品工业、烹调和食品制作的重要原料来源,多年来通过推广应用淀粉刨丝破碎、酸浆分离、全旋流精炼提纯、循环洗涤、气流干燥,以及粉条涂布成型、连续老化、真空保鲜等现代工艺技术与配套设备,在四川资阳、绵阳、凉山等地的甘薯、马铃薯淀粉粉条加工产业得到快速发展。其中,甘薯加工实现了农户初加工、专业合作社和大型加工厂精加工紧密配合,形成了从鲜薯到“粗淀粉—精制淀粉—粉条(快餐粉丝)”的产业化加工体系和特色价值链。利用甘薯、马铃薯淀粉成功开发的产品主要有对传统热水熟化成型手工工艺进行工业化改造的劲道火锅粉条、杂粮粉丝、保鲜粉皮,以及采用涂布成型新技术生产的紫薯水晶粉丝、快餐粉丝、变性淀粉等系列产品。加工技术与设备在省内外广泛推广应用,带来了显著的社会经济效益,并在东南亚、非洲等20多个国家和地区进行了广泛交流合作与技术指导,成功地输出了淀粉、粉条加工成套设备。(2)甘薯、马铃薯小食品加工。主要采用马铃薯、甘薯鲜薯生产鲜切马铃薯炸片炸条、甘薯炸片炸条。同时,采用鲜薯、淀粉、红心薯与紫薯全粉和薯泥开发生产的蛋苕酥、紫薯饼干、面包、曲奇等,保持了鲜薯的独特风味和营养成分,并逐渐融合到主食产品当中,需求量逐年增加,有巨大的发展空间。(3)甘薯、马铃薯全粉加工。甘薯全营养粉加工不产生废水废渣,保持了鲜薯独特的维生素、膳食纤维、花青素等营养保健成分和风味,应用广泛,成为薯类加工的新领域和重点发展方向。2009年以来,通过对甘薯(紫薯)全营养粉加工关键新技术和配套设备的配套研究,培育和引进了适合加工的紫薯专用品种,建立了加工原料示范种植基地和加工基地,开展了从贮藏到全粉加工新技术设备的研究与开发,形成了甘薯全粉及其应用新产品。其中,由四川省农科院农产品加工研究所主持完成的“甘薯全粉加工新技术研究与应用”突破了甘薯全粉长期以来难以解决的节能干燥和保持品质的关键技术,研发的“无回填闪蒸气流干燥”等新技术与配套设备属国内外首创,节能30%以上;形成了原料品质分析、前处理、精准熟化、节能干燥、超微粉碎以及全粉应用产品加工新技术和配套加工设备,达到国际先进、国内领先水平,获得2013年四川省科技进步奖三等奖。该项新技术能有效地保持甘薯中花青素、β-胡萝卜素、维生素、膳食纤维等特色营养保健成分,甘薯全粉加工的吨成本比同类产品降低1500元以上,成功开发了紫薯全粉、紫薯糊、紫薯挂面、紫薯面粉、烘焙食品等系列产品,形成了规模化生产,对带动薯类产后加工的升级换代和膳食结构的优化,促进甘薯全产业链的健康发展意义重大。在马铃薯全粉加工方面,已经在专用加工品种与原料生产基地、马铃薯全粉应用产品及其加工技术等方面做了许多基础性工作,可望得到积极开发。二、主要问题及发展建议1.贮藏技术和设施有待改善(1)甘薯贮藏。目前,产区广大农户以窖藏为主。由于窖内温度湿度控制不稳定、操作技术落后、窖内排水困难等诸多因素,贮藏时间较短,贮藏过程中的腐烂损失率有时高达10%~20%,烂薯的现象比较突出。收获以后不能长期保存,缺乏良好的贮藏设施,不能满足优质的鲜食商品薯、加工薯和种薯等需求,制约了四川省甘薯产业的发展。产地贮藏是甘薯及其相关的食品加工业、种植业和养殖业等相关产业发展的重要环节,迫切需要建立产地设施贮藏体系,推广贮藏新技术,带动农民增收,进而带动甘薯产业的发展。(2)马铃薯贮藏。四川马铃薯贮藏设施非常缺乏,长期以来以农户任意堆放为主,马铃薯在贮藏过程中由于高温高湿而导致的发芽和腐烂现象非常突出,在高海拔地区还时有低温冻害发生。多数在6~9月收获的马铃薯正好遇上25℃以上的高温和80%以上的高湿天气,收获后的马铃薯一般都直接堆放在自己住家的楼上、楼下、厨房或住房附近的杂物间等,还有少量的露地堆贮和埋贮。由于不能对温度、湿度等进行科学调控,在贮藏前期高温高湿气候下,导致发芽、腐烂、失水干缩现象严重。许多农户贮藏的马铃薯在采后仅1~2个月就出现严重冒芽和干缩,一般贮藏腐烂率10%以上,高时达到30%。马铃薯贮藏已经成为四川马铃薯产业发展的重要限制因素之一。目前,四川省全年需要马铃薯种薯150万吨以上,迫切需要通过良好的贮藏来保证种薯质量。而省内现有的种薯生产供应体系(包括各个种薯专业合作社和公司)贮藏条件只能保证需求总量1/5左右的种薯贮藏,脱毒种薯收贮问题非常突出,导致马铃薯产区的种薯在质量和数量上均难以保证,良种缺口大,对马铃薯生产造成了重大影响。采用恒温贮藏冷库和辅以系统的温度、湿度控制技术,是解决这一问题的关键措施之一。因此,贮藏设施和技术的缺乏是制约四川省薯类发展的首要问题,亟待解决。近几年通过农产品产地初加工补助项目对贮藏示范推广体系的建设,产生了较好的效果。迫切需要更多的项目支撑来促进种薯等贮藏条件的进一步改善。2.加工新技术有待发展四川甘薯加工历史悠久,特别是近十年来发展较快,已形成产业化加工,加工比例大幅度提高。马铃薯加工则起步较晚。目前,整个薯类加工存在着加工企业生产规模不大、产品单一、深加工缺乏和淀粉加工副产物的综合利用等问题。加工产品主要为淀粉、粉丝、小食品和酿酒等初级产品,深加工产品生产规模很小。(1)淀粉加工。一是在甘薯、马铃薯淀粉加工中,废水污染是个严峻问题。大量废水废渣的综合利用和无害化处理至达标排放是目前面临的重要任务,有待通过发酵、沉淀、絮凝、气浮等综合试验研究和新技术集成来解决,并积极探索与推广废水废渣的综合利用和无害化处理关键技术与设施。在今后的淀粉生产中还应积极针对应用产品来调整淀粉精炼度,以兼顾营养、品质与成本。二是甘薯、马铃薯淀粉在食品等领域的精深加工与利用还很不足,利用薯类淀粉的突破性新技术和新产品有待开发。(2)全粉及其应用产品加工。四川薯类全粉加工还在起步阶段,市场份额还很小,还需要努力开拓市场,进一步开发特色主食食品、方便食品和保健食品等新产品。3.加快贮藏加工产业发展的建议四川省产业发展实践表明,甘薯、马铃薯以其丰富的营养和保健作用,对保证粮食安全、促进农业和农村经济的发展和优化膳食结构都产生了重要作用,薯类贮藏加工的发展前景非常广阔。甘薯、马铃薯的贮藏与加工是其产业链上的两个重要环节,是目前限制甘薯、马铃薯两大产业发展的瓶颈因素。今后应在以下几方面采取措施,加快四川甘薯、马铃薯的贮藏与加工产业发展。(1)加强基础研究和试验示范工作。发展薯类产业,贮藏要先行。需要通过项目的扶持,加强贮藏等基础研究和试验示范,特别是积极研发集成适合四川与西南地区特定气候的薯类贮藏设施及其综合调控技术,加大对中-小规模贮藏设施的完善与推广,形成功能先进适用的薯类产地贮藏技术和设施体系,提高薯类贮藏能力。同时,建议以农业科研和农技推广部门为主体,加强与贮藏结合的薯类加工新技术的研究与推广,研发集成薯类贮藏生理与贮藏条件的综合调控技术、全粉与薯泥和鲜薯配合的主食化加工技术及其成套装备、废水废渣综合利用与无害化处理以及薯类保健功能食品等技术与产品,形成薯类产后贮藏加工的协调发展。(2)因地制宜推广先进适用的贮藏设施。围绕综合控制温度、湿度等贮藏要素,通过研究选择合适的库型,积极深入推广产地适用的贮藏设施,不断完善。如通风型的中小型恒温贮藏库将通风库和冷库的功能融为一体,节约能源,有很好的制冷、保温防冻、控湿、通风的综合作用,可以兼顾不同品种和产地气候的薯类贮藏。(3)加强贮藏加工培训指导。近几年来,通过农产品产地初加工补助项目的实施,初步建立了农业科研、农技推广部门与产区农户、专业合作社和企业的合作推广机制,采用示范点培训、发放技术资料、实地指导等多种形式,通过重点示范户、示范企业、示范产区的示范带动作用,效果很好。今后需要建立更加紧密的信息交流和沟通体系,加强对薯类等农产品产地贮藏结合加工技术的系统培训、指导与推广。(4)积极发展规模化的贮藏与加工一体化产业。加强优势区域引导,出台扶持与配套政策,积极鼓励产区农户和专业合作社引进优质专用新品种,鼓励有条件的龙头企业、专业合作社和种植大户将生产、设施贮藏和加工一体化,使薯类加工专用原料基地、高产创建、周年供应等现代农业生产与贮藏加工紧密结合,建立加工原料的现代化贮藏供应和加工体系,更好地推动贮藏加工一体化产业的快速健康发展。