打开文本图片集

[摘要]目的 比较介入治疗与静脉溶栓治疗急诊中合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者的疗效。方法选 取2010年2月~2014年6月我院收治的合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者70例为研究对象,将其随机分为A组与B组,各35例。A组采用静脉溶栓治疗,B组采用冠状动脉介入治疗,治疗后比较两组患者的心脏功能、手术或溶栓时间、住院时间及疗效等。结果 B组心脏收缩功能及左心室射血分数均优于A组;B组手术时间及住院时间明显少于A组。两组比较差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 介入治疗与静脉溶栓治疗均可缓解合并院前心脏骤停心肌梗死患者的心脏功能,介入治疗的疗效更佳,可以显著缩短患者的治疗时间及住院时间,值得临床推广。

[关键词]合并院前心脏骤停心肌梗死;介入治疗;静脉溶栓;疗效

[中图分类号]R542.2 [文献标识码]B [文章编号]ISSN.2095-6681.2015.023.035.02

据临床疾病统计结果得知,心血管内科疾病的发病率呈逐年上升趋势,心肌梗死较为多见。心肌梗死疾病多数是在冠状动脉病变的基础上逐渐发展而来,主要原因是由于冠状动脉血液供应急剧减少或中断,导致相应的心肌持久缺血而出现心绞痛、心律失常等症状,严重者出现心力衰竭、心脏骤停,危害患者生命健康。合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者在急诊治疗时需要采取紧急救护,一般采用介入治疗或静脉溶栓治疗,以及时挽救患者生命。近年来有研究表明,介入治疗对合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者的疗效优于静脉溶栓方治疗。为此本文比较了介入治疗与静脉溶栓治疗急诊中合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2010年2月~2014年6月收治的合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者70例作为研究对象,将其随机分为A组与B组,各35例。A组男15例,女20例,年龄44~81岁,平均年龄(65.7±4.26)岁;B组男18例,女17例,年龄46~79岁,平均年龄(67.6±3.66)岁。所有患者均伴有不同程度的呼吸困难、心悸、休克、心脏骤停等症状,经心电图及心动图检查诊断为合并院前心脏骤停急性心肌梗死。两组患者的性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 介入治疗

患者取仰卧位,在其手腕部的冠状动脉切割适当大小的创口,在数字减影血管造影机、CT、超声和磁共振等影像设备的引导和监视下,将穿刺针、导管或其他介入器材导入心脏的病变部位,进行微创治疗。

1.2.2 静脉溶栓治疗

应用纤溶酶原激活剂类的溶栓药物,直接或间接的使血栓中的纤维蛋白溶解,从而使被阻塞的血管再通。具体方法为先用阿替普酶30~50U+生理盐水20mL,静脉推注,然后用阿替普酶100万U+生理盐水100mL,静脉滴注,6h后用肝素进行抗凝治疗。

1.3 统计学方法

选用SPSS16.0统计学软件对数据进行分析,计量资料采用t检验,计数资料采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

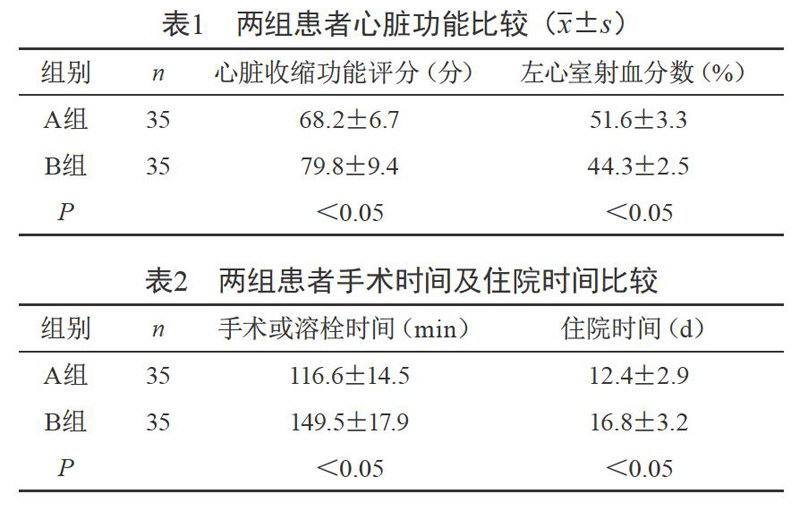

2.1 两组患者心脏功能比较

B组心脏收缩功能、左心室射血分数均优于A组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者手术时间及住院时间比较

B组手术时间及住院时间明显少于A组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

长时间的心绞痛或急性心肌梗死可导致患者出现胸痛、急性呼吸困难、突然心悸、持续心动过速、头晕目眩等症状,甚至会导致心脏骤停。心脏骤停是指心脏射血功能的突然终止,大动脉搏动与心音消失,重要器官(如心、脑)严重缺血、缺氧,导致生命终止的现象。院前心脏骤停是急性心肌梗死的严重并发症,该症状增加了患者的病死率。对于急诊合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者应立即采用心肺复苏治疗以抢救患者生命,在患者的各项生命指标均稳定后,选用适合的方法(如介入治疗、静脉溶栓治疗等)改善患者的心脏功能。

冠状动脉介入治疗在数字减影血管造影机、CT、超声和磁共振等影像设备的引导和监视下,利用穿刺针、导管及其他介入器材,通过将手腕部的冠状动脉切割适当大小的创口,将特定的器械导入心脏病变部位进行微创治疗。静脉溶栓治疗是利用药物溶解患者体内的血栓,以改善冠状动脉疏通情况。本研究为比较两种治疗方法治疗合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者的疗效,选取我院收治的合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者70例,将其随机分为A组与B组,各35例。A组采用静脉溶栓治疗,B组采用冠状动脉介入治疗。结果显示,合并院前心脏骤停急性心肌梗死患者经冠状动脉介入治疗后的心脏收缩功能、左心室射均优于静脉溶栓治疗;冠状动脉介入治疗的手术时间及住院时间明显低于静脉溶栓治疗。

综上所述,介入治疗与静脉溶栓治疗均可缓解合并院前心脏骤停心肌梗死患者的心脏功能,介入治疗的疗效更佳,可以显著缩短患者的治疗时间及住院时间,值得临床推广。

本文编辑:杨丽