学习和复习时间相对减少的同时,高考的能力要求和试题难度均有所增加。如何在有限的时间内有效完成历史复习任务并奠定良好的基础?学生能否有效掌握基础知识,能否理解重点、难点?学生能否掌握一种便捷、高效的历史学习方法?繁琐的记忆和较多的练习,会不会让学生对历史学习越来越不感兴趣?为了切实解决这些客观存在的问题,历史课程的高考复习应该重视并把握好教与学的匹配。①教师通过简洁、理性的方式处理复习内容,使主干知识更通俗、知识体系更科学。学生在适应性练习和反思式感悟中把握便捷的解题方法和高效的学习方法,进而保持学习心向,真正对历史学习感兴趣。唯有做好教与学在认知、方法和情感这三个方面的匹配,才能实现高考复习的效益最大化,促进学生多方面成长。

学习和复习时间相对减少的同时,高考的能力要求和试题难度均有所增加。如何在有限的时间内有效完成历史复习任务并奠定良好的基础?学生能否有效掌握基础知识,能否理解重点、难点?学生能否掌握一种便捷、高效的历史学习方法?繁琐的记忆和较多的练习,会不会让学生对历史学习越来越不感兴趣?为了切实解决这些客观存在的问题,历史课程的高考复习应该重视并把握好教与学的匹配。①教师通过简洁、理性的方式处理复习内容,使主干知识更通俗、知识体系更科学。学生在适应性练习和反思式感悟中把握便捷的解题方法和高效的学习方法,进而保持学习心向,真正对历史学习感兴趣。唯有做好教与学在认知、方法和情感这三个方面的匹配,才能实现高考复习的效益最大化,促进学生多方面成长。

一、认知匹配——学生“学会”

虽然基础教育课程改革强调知识的建构性,学生能够而且确实经常使用他们获得的信息去建构意义,而他们建构的意义往往与事实的真相或该信息公认的、规范的概念不相符。教师应该把学生引向可信的、规范的概念,这些概念体现了在学科领域内被广泛接受的、当今最好的知识和思维。②奥苏贝尔认为,教师在课堂教学中,应当尽可能先传授学科中具有最大包摄性、概括性和最有说服力的概念和原理,以便学生能对学习内容加以组织和综合。如果学习内容过于分散,迫使学生强行记忆,则无法真正理解知识之间的组织和关系。③因此,核心概念和知识体系成为认知领域历史课程高考复习的关键环节。

例如:2014年江苏省高考·历史试卷第7题:

20世纪20年代浙江上虞县的下管村,“生产上它是一个社会……下管人除粮食和菜蔬肉类等还能自给自足,并有毛竹和茶叶等山货可以外销外,日常生活的工业品,几乎全是外来的‘洋货’。……除了制造和修理农具和家具的一些手工业外,家庭纺织业等已被淘汰殆尽。”据此可知,近代以来下管村自然经济瓦解的征象是

A.毛竹和茶叶等山货的外销

B.农具等制造业和修理业的存在

C.粮食和菜蔬肉类等的生产

D.纺织和部分土产加工业的淘汰

这道材料选择题实际上考查学生对“自然

经济”这一基本概念的理解。尽管选项中出现了“山货外销”“生产自给”和“手工制造”等干扰因素,但学生只要紧紧扣住“自然经济”的特征——男耕女织、自给自足,那么自然经济瓦解的征象便是家庭农业与家庭手工业的分离,生产不再只是普遍意义上的满足家庭消费之需。

同样,关于《历史》模块(Ⅱ)经济史的学习。新航路开辟以及随之而来的殖民扩张,为资本主义发展提供了资本原始积累和商品销售市场;当圈地运动、海外贸易、殖民扩张和掠夺、工场手工业已经提供了资本、劳动力和技术这些必要条件时,一切都因为18世纪中期的英国拥有了世界上最大的市场而水到渠成:工业革命发生了。而近代中国自然经济逐步解体,农民和手工业者破产、农产品和手工产品商品化,为中国民族资本主义的产生和发展提供了劳动力、市场和原材料。在这里,“资本主义发展”的条件——资本、劳动力、技术、市场、原材料等,无疑成为经济史学习中起固定作用的核心概念。

再如,2014年安徽省高考·文综试卷第37题:

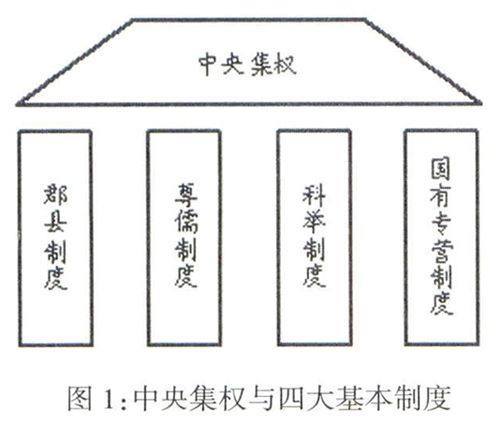

材料:有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

(1)根据材料并结合所学知识,简析图中每项制度是如何加强中央集权的。

这道材料解析题横向考查中央集权制度的构成——政治上的郡县制度、思想上的尊儒制度、选官上的科举制度和经济上的国有专营制度,一改过去总是纵向(中央集权或君主专制制度的演变)考查“中国古代政治制度”这个知识体系。近年历史高考偏重于用材料解析题来考查学生材料解读和知识迁移能力,注重知识体系的教学能够最大限度地固定基本概念,从而有利于学生对知识点进行编码、保持、提取和迁移。

历史事件、知识体系是否为学生所认知,首先取决于其本身以何种方式来呈现。虽然不是所有的历史教材都像《明朝那些事儿》那样通俗、鲜活,虽然不是所有的历史教师都像纪连海先生那样睿智、幽默,虽然不是所有的历史课堂都像“百家讲坛”那样经典、广博,但是,历史教学和高考复习的内容,的确需要用一种理性、直观的方式来呈现。布鲁纳认为,任何观念都能够用学龄儿童的思维方式正确地和有效地阐述出来。所以,任何学科的基本原理都可以用某种形式教给任何年龄的任何人。①这里所谓的“某种形式”就是指适合于学生认知发展水平的课程基本结构、概念或原理。教学内容只有适合于学生的思维特点和能力结构,才能够被学生较快接受并掌握,这就是认知匹配。如果将《历史课程标准》和《历史高考考试说明》要求掌握的认知内容比作管道施工中的6分管,学生的认知水平比作4分管,那么认知匹配策略的实施基本类似于安装4-6分管转接头(见图2)。这里需要特别说明的是,管径的差异绝不意味着学生囿于自身认知水平而掌握不了规定性的认知内容,而是强调认知内容的教学与复习必须要切合学生的认知水平。

例如,关于《罗斯福新政》的学习。由于经济危机的成因复杂,以致只有“大象版”高中实验

教材完整采用了《资本论》的理论表述,其他教材多是罗列经济危机前的一系列经济现象。如果试图用凯恩斯的“边际效应理论”、哈耶克的“货币、商业周期理论”、法兰克福学派的“批判理论”或奥康纳的“生态马克思主义”来解释经济危机的成因,教师自己能否理解已是存疑,学生多会因为根本听不懂而陷入沉寂。其实,教师完全不必纠结于复杂的经济学理论,因为关于经济危机的成因向来众说纷纭、不一而足,而经典马克思主义的科学论断——经济危机的根源在于“社会化大生产和生产资料私人占有之间的矛盾”、直接表现为“生产相对(于消费、销售)过剩”,更能够从根本上清楚地解释:罗斯福新政通过国家干预来扭转社会化大生产的无政府状态,通过国家投资兴办公共工程来提供工人就业机会、刺激生产资料的生产,抓住生产和消费这对矛盾,抓实发展和民生两大要务,最终得以缓解经济危机、缓和阶级矛盾。教师通过对复杂问题深入浅出的处理,具有初步政治经济学基础的高中学生能够理解得清楚且深刻。